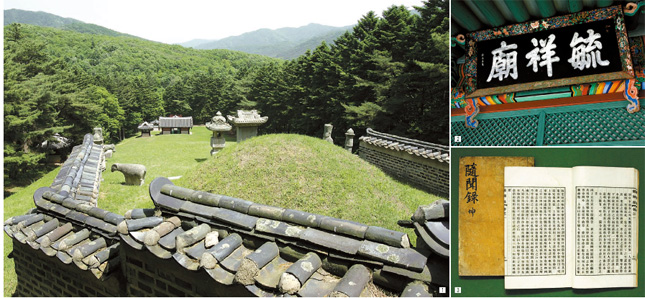

■ 대리청정 덫에 걸린 세자의 뜨거운 가슴. 이덕일의 事思史: 조선 왕을 말하다 [제149호]20100116 입력 세자 대리청정은 제왕수업이란 점에서 바람직한 일이지만 2인자로서는 위험한 일이기도 했다. 사도세자는 즉위 때까지 철저하게 자신의 속내를 드러내지 않았어야 했다. 그러나 무인 기질의 세자는 속내를 감추고 있기에는 너무 가슴이 뜨거웠다. 세자는 섣불리 노론에 손을 댔고 노론은 세자 제거를 당론으로 정했다. 영조가 여기에 동조한 것이 비극의 본질이었다. 절반의 성공 영조 ⑧ 사도세자(下) ▲사도세자 영정 사도세자는 반(反) 노론의 정견을 표출하다가 영조와 노론의 합작에 의해 살해되었다. 우승우(한국화가) 영조는 재위 25년(1749) 2월 16일 창경궁 환경전(歡慶殿)에 나가 ‘오늘은 세자가 처음..